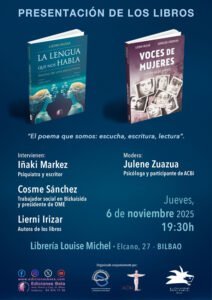

Lierni Irizar

Voy a tratar de hablaros de dos textos, mis últimos textos publicados, La lengua que nos habla. Restos de una penumbra y Voces de mujeres. La travesía del silencio.

He tomado como hilo conductor para un comentario posible de ambos libros la cuestión del lenguaje, y desde esa perspectiva pensé este título: El poema que somos: escucha, escritura, lectura. Esto me permite incluir algunas reflexiones sobre la escucha en psicoanálisis, que a pesar de ser una cuestión no tratada en los libros, parece oportuno incluirla en el foro que hoy nos convoca.

La lengua que nos habla

Creo que nuestra época ha olvidado la importancia de la lengua en nuestras vidas y quizá sólo los tratamientos a través de la palabra, como el psicoanálisis, y también la literatura, pueden hoy dar testimonio de su importancia. Como decía la poeta Francisca Aguirre, “…el frío nos va dejando mudos”. Ella nos alerta sobre un eclipse de la palabra que avanza como el desierto del que habló Nietzsche. Un frío que yo trato de combatir aferrándome a la importancia del lenguaje en nuestra vida ya que lo podemos considerar como aquello que nos humaniza y nos convierte en seres divididos, paradójicos, extraños.

Como Lacan dijo de sí mismo, somos poema, encarnamos un poema sin saberlo. Estamos hechos de significantes que buscan ser dichos y leídos de diversos modos, bien a través de un análisis, en la escritura, o en otro tipo de creaciones.

Hablamos porque fuimos hablados y eso no es sin consecuencias para nuestra vida y nuestro cuerpo.

Desde ahí podemos acercarnos al título del libro, de esa Lengua que nos habla. La primera parte del texto se centra en esa cuestión, pero también en lo que el subtítulo evoca, Restos de una penumbra y que nombra aquello que, ligado a esa lengua, se nos escapa. El sinsentido, lo impensado y desconocido, el equívoco que nos extravía. Es decir, la lengua y lo que atisbamos como sus restos. Una penumbra común, compartida, por el hecho de hablar, y una penumbra singular, la de cada quien.

Este recorrido busca, como todos mis textos, dignificar lo humano en esa vertiente de la vida hablada, irreductible a un organismo biológico, capaz de creación y belleza, pero sin dejar de lado la sombra que habita todos los ámbitos de nuestra vida.

Se trata de reconocer lo importantes que fueron las palabras que nos hablaron, aquellas que nos convirtieron en seres hablantes. En un análisis, vemos bien el peso que ellas tomaron, las marcas que dejaron en el cuerpo y sabemos que hablar en transferencia implica, como afirma Dalila Arpin en el prólogo del libro, dejar salir esas palabras para poder salir de ellas.

Me detendré brevemente en la dimensión metafórica de la palabra, en los equívocos y en lo que en el libro he llamado los juegos pasionales. Juegos de palabras, lazos imprevistos entre ellas, pertenencias, palabras escondidas en el interior de otras.

Me interesa la palabra poética porque pone de relieve (con estos juegos pasionales) el modo en que es posible crear nuevos sentidos al tiempo que se abre también un vacío, un agujero. Como planteo en el libro, “La metáfora y el malentendido permiten el movimiento, el fluir de una cosa a otra que disuelve lo petrificado. El impulso metafórico sustrae los elementos de su marco rutinario y los transfigura ofreciéndonos algo nuevo, y en ese camino que deshace para construir, convoca lo inexistente, un hueco, una ausencia entre lo que era y ya no es”. Por eso, la lectura a la letra en un análisis, supone la simultaneidad de un decir y un des-decir y rompe el sentido común tan débil y torpe, haciendo que algo nuevo pueda ser escuchado. Y esto es posible, como decíamos, por esos juegos de palabras que conllevan múltiples equívocos de la lengua, como el del juego bajo el agua que equivoca las palabras e inaugura el libro.

¿Qué sería entonces leer, escuchar, escribir, en un análisis?

El decir que se despliega en un análisis es un texto a leer y también a editar, y esta es la tarea del analista. La edición de textos es fundamental: dónde poner una pausa, una coma, señalar una repetición, etc.

En el discurso de un analizante, es el analista quien ha de poder captar estas cuestiones (al menos hasta que el analizante pueda escucharlas). La puntuación es fundamental para la legibilidad de un texto y para sus posibles sentidos. Incluso el espacio en blanco que separa las palabras es una tipografía fundamental. La puntuación de un texto decide su sentido.

Podríamos decir, con Jacques-Alain Miller, que la interpretación analítica es un hecho de puntuación. Una interpretación puede ser un sí, un sonido, o la repetición de lo dicho por el analizante. La simple repetición es similar a poner la frase o palabra entre comillas, citar lo dicho. También la interrupción de la sesión puede ser una puntuación.

De este modo el analista realiza un trabajo de edición de la palabra, del texto que aparece en la sesión. Lo lee de un determinado modo y esto sería la escucha analítica.

Hay puntuaciones fundamentales. Por ejemplo, una analizante dice “ahora soy una mujer libre” (ejemplo de J.-A. Miller) y el analista interrumpe la sesión. Hay muchas posibilidades de que esa frase quede dando vueltas sobre el valor que dicha analizante da realmente a su dicho. De este modo se consigue que el sujeto comience a escucharse hablar. Como decía Fernando Pessoa: “Hablar es el modo más simple de volvernos desconocidos”.

También se puede transformar el sentido de lo dicho, subrayando en la palabra algo secundario o inadvertido. Tenemos el ejemplo de Freud sobre la denegación: un sujeto cuenta un sueño y hay un personaje ante el que dice: no es mi madre. Freud dirá que es su madre ya que él mismo la trae al discurso aunque sea con una negación.

Esta lectura provoca que el inconsciente se pueda leer al hacer de él un escrito, palabra más tipografía, un texto editado.

El analista apunta por tanto a lo escrito en la palabra. En la palabra no está la puntuación y será la escucha, que es una cuestión de lectura y escritura, la que irá puntuando el texto del poema que somos. Se trata de un proceso que a través del despliegue de los significantes produce una operación de reducción similar también a la del poema, donde unos pocos significantes constituyen lo fundamental de lo dicho.

Leer no es comprender

Por tanto, se trata de leer no para comprender sino para producir efectos. No es una cuestión de sentido sino de significantes.

La lectura en psicoanálisis pasa por leer los sonidos que son palabras que se repiten, hacer que resuenen, equivocarlas, romperlas, señalarlas, para alcanzar no el sentido, sino las marcas y escrituras que conforman el poema del sujeto y sus modos de satisfacción. Porque estas operaciones que permiten resignificar lo dicho, también tocan el cuerpo y pueden modificar la economía libidinal o de los goces.

Yo he ido, en mis textos, tratando de articular algo a partir de mi poema que se reveló en sueños, recuerdos y dichos, y por eso, dedico también en el libro un apartado a los sueños que son posibles por el lenguaje que nos habla y nos sueña. Los sueños tienen un flanco perturbador porque conectan con lo no sabido, lo indescifrable, un agujero que nos habita, eso que Freud llamó el ombligo del sueño. He podido comprender que ellos trabajan incesantemente por tejer palabras (imágenes) en torno a ese agujero, a los imposibles que pueblan nuestra vida. Imposibles que recorro en el texto como: lo imposible de saber, el sinsentido, la muerte y la nada, la no relación sexual o la imposibilidad de hacer de dos uno, lo imposible de soportar y nuestros propios imposibles, nuestros traumas.

Planteo la hipótesis de que es exactamente ese agujero de lo no conocido el que se convierte en germen de creación, que toma todo lo disponible, imágenes y palabras, para crear el texto del sueño. Palabras e imágenes que insisten, como si desearan decirse y encontrar así un modo de satisfacción. Lo dice así en un hermoso poema de R. Juarroz: “Desde el fondo del sueño, / como un puño iluminado / que emerge de la criatura solitaria que duerme, / surge la voluntad irresistible / de continuar la narración. //… Se trata de una pulsión mucho más fuerte / y que no puede interrumpirse: / simplemente seguir la narración”.

El lenguaje y la palabra, fundamentales para resistir al huracán de vacuidad que nos envuelve, conlleva también su extravío, pero su ausencia, el silencio, sería terrible, tal y como Kafka nos advirtió en su lectura sobre el mito de las sirenas: hay posibilidades de sobrevivir a su canto, pero no a su silencio.

Por eso busco con mi escritura palabras capaces de cantar como las de las mujeres escritoras que, con Arnoldo Liberman, hemos recorrido. Leerlas es un modo de acercarnos a esa lengua que nos atraviesa y en la que se han ido depositando restos que nos afectan. Lou Andreas Salomé lo dice muy bien en su novela El desvío. La protagonista del relato, recuerda que siendo muy pequeña, en brazos de su nodriza, vio cómo el marido de ésta le pegó en la nuca y ella respondió con una amorosa mirada de sumisión. Le dejó una marca roja y profunda en el cuello pero cuando ella comenzó a llorar del susto, su nodriza le sonrió con tanta felicidad que le hizo pensar que quizá esos golpes brutales pertenecían a los placeres de la vida. Ya adulta se pregunta por ese recuerdo y por esos momentos azarosos (podríamos decir traumáticos) que marcan nuestra vida. Y esta mujer se interroga por esas marcas, duda si dependen de esos encuentros biográficos o son anteriores, y dice: “¿O habrá que volver más atrás en el tiempo, y fue un pajarito quien con su canto mientras aún dormíamos en la cuna, nos transmitió lo que deberíamos ser y qué nos haría sufrir? No lo sé, quizá tampoco sea el azar ni un pajarito mágico la voz que nos susurra esas cosas al oído, sino costumbres de siglos pasados, el goce de mujeres esclavas murmurando algo que resuena en nosotras: en una lengua que ya no es la nuestra, que apenas entendemos en un sueño, en un estremecimiento, en una vibración de las células nerviosas”.

Lou nos habla poéticamente de ese susurro de la lengua, de aquello que se deposita en ella y deja huellas de sentido y satisfacción en los cuerpos.

Mujeres y palabras

Tomaré a dos de las autoras estudiadas por su relación singular con el lenguaje. Realizaré una breve aproximación a la obra de Emily Dickinson y Alejandra Pizarnik centrándome en su relación con el lenguaje. Ambas supieron hacer obra a partir de su propio poema, encontrar las palabras que las habitaban para plasmarlas en una poesía que nos conmueve y enseña.

Emily Dickinson

Emily fue una mujer muy especial, con su ropa blanca y su encierro progresivo, escribió unos dos mil poemas que su hermana encontró en un arcón tras su muerte. Ella rompió los cánones poéticos de su época para elaborar una escritura singularísima y se negó a modificar la puntuación de sus textos que resultaba incomprensible y extraña, cuando pidió opinión sobre alguno de sus poemas.

Su soledad en el ámbito familiar, aunque siempre conectada a través de sus cartas, la prensa y las noticias que le llegaban, hizo de su habitación un espacio enigmático de creación. Sentía en su interior el infinito, un rapto o éxtasis, como ella lo llamaba, una ebriedad y sensualidad que se alojaba en el espacio de la poesía. En ella, la palabra se hacía carne. Y eso era lo que buscaba: “si leo un libro y se me enfría tanto el cuerpo que ningún fuego puede calentarme, sé que eso es poesía. Si tengo la sensación física de que se me vuela la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Son para mí, las únicas formas de saberlo…”

Su preocupación por el lenguaje fue extrema y se percibe en cada detalle, en cada palabra, sílaba, letra y acento. Su estilo está lleno de omisiones, mayúsculas, guiones entre palabras o al final del poema, y huecos entre y en las palabras. Guiones que son pausas, silencios que interrumpen el verso y que alteran el ritmo, pero afectan también al sentido al separar unas palabras de otras. Esta operación que Emily realiza me hace pensar en la función del corte en psicoanálisis ya que ubicar varias palabras separadas por guiones introduce un claro corte en el sentido. Introduce también la división, la fragmentación y genera equívocos, descompleta de algún modo el decir, señalando un “más allá” que no puede capturarse. Es una exploración del lenguaje y el silencio.

Las palabras aisladas con guiones, despojadas de un sentido fijo, siempre se encuentran en estado latente de cambio. Se convierten en significantes sueltos, podríamos decir, y funcionan como corte y equívoco:

La palabra – es artimaña del Discurso –

Las lágrimas – truco de los nervios –

Pero el Corazón con su fardo –

No – siempre – conmueve

Alejandra Pizarnik

Alejandra fue una inmensa poeta que vivió y escribió luchando contra los límites del lenguaje.

Parece que hay, al comienzo de su escritura, una cierta esperanza de poder decir lo indecible, de conectar lo posible y lo imposible, unificar las orillas del deseo y la palabra. Hay un poema suyo, Solo un nombre (La última inocencia) que nos ayuda a entender su búsqueda:

alejandra alejandra

debajo estoy yo

alejandra

La poeta interroga si la palabra nombra lo que es, si la palabra y lo nombrado bajo ella se corresponden o si hay un abismo entre ambas.

Hay en la poeta la lucidez sobre lo que el lenguaje no puede alcanzar, sobre esa verdad mentirosa (para decir lo real) de la que nos habla Lacan y que Alejandra llama exilio, extranjería, ajenidad del lenguaje.

Cuando próxima al final de su vida diga en ese inolvidable poema (En esta noche en este mundo): “no / las palabras / no hacen el amor / hacen la ausencia / si digo agua ¿beberé? / si digo pan ¿comeré?”, habrá constatado que el lenguaje imprime en nosotros una distancia de la naturaleza y la vida, una imposibilidad irrevocable.

La pérdida que el lenguaje implica era para ella inaceptable y derivará, en su caso, en un lenguaje que parece deshacerse. Así lo revela un sueño recogido en sus diarios: “He soñado -o tal vez estaba despierta- palabras que se deshacían como velas que se derriten”. Asistimos entonces a lo que llamaría una erosión del lenguaje (tema en el que estoy trabajando), un desgaste fruto del trabajo incansable con la palabra, de su forzamiento para que diga lo indecible. Su sueño parece vaticinar el avance de un vacío de sentido que lo cubrirá todo. Ella deseaba ir hasta el fondo de las posibilidades de la lengua.

El fracaso de la palabra, en su caso, la convierte en un desecho, resto, letrina, lápida, algo que se constata en tres obras del final (La condesa sangrienta, Los poseídos entre lilas y La bucanera Pernanbuco).

El poema sobre su nombre es, como afirma María Negroni, como un Aleph que contiene y anticipa todo su recorrido: el divorcio intolerable en la relación entre la palabra y la cosa.

Su modo de empujar la lengua más allá de los límites será finalmente a través de la obscenidad, al incluir en la poesía términos que tradicionalmente no la competen.

Su ruptura de la lengua nos conduce a lo siniestro que habita en el corazón de toda lengua. (Siniestro es para Freud lo más familiar que se vuelve extraño).

Ella supo que “lo fundamental es el tema del LENGUAJE”.

Espero con este brevísimo recorrido, acercaros algo mi trabajo en estos dos libros. Son cuestiones complejas e interminables en las que sigo trabajando.