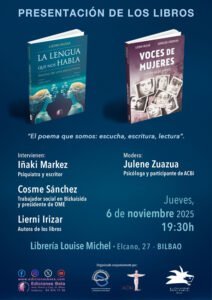

Cosme Sánchez

Agradecer a Lierni su trabajo, y no me refiero únicamente a sus últimos libros -que presentamos hoy- sino a la serie de los anteriores, en los que la autora explora los límites de la condición humana y su relación con los imposibles; la muerte, el sexo, lo real en la enseñanza de Jacques Lacan, pero también las prácticas psi, educativas o de gobierno para pensar las instituciones en el horizonte de nuestra época.

Quería incidir sobre la cuestión del lenguaje que Lierni va recortando en sus textos ¿Qué son las palabras? ¿Qué relación existe entre el cuerpo y la palabra? En el texto La lengua que nos habla. Restos de una penumbra nos presentas una dimensión del lenguaje como aquello que nos humaniza y, al mismo tiempo, nos convierte en seres divididos, extraños a nosotros mismos. Dices, hay una zona de penumbra, unos restos por fuera del orden simbólico. Esta zona de penumbra nos interesa.

Si bien son importantes, señalas, las palabras que nos hablaron, que dejaron sus marcas, también lo es (o no lo es en menor medida que esas palabras) aquello que queda por fuera del sentido, estos restos que calificas de penumbra. En el capítulo dedicado a “la palabra y la metáfora” dices: “Nuestro cuerpo entero, ese que no es puro organismo, que está hecho de decires, apalabrado, (…) necesita que las letras que lo escriben puedan desplazarse, moverse y resonar. La metáfora y el malentendido permiten el movimiento, el fluir de una cosa a otra que disuelve lo petrificado” (p.32).

Dices que hay un movimiento en la palabra (metáfora y metonimia) que permite “disolver lo petrificado”. Quería lanzarte una primera pregunta sobre esta cuestión, en la medida en que la palabra toca algo de esto que estaba fijo y lo disuelve. Sobre esta función de la metáfora para disolver lo que, en cada uno de nosotros, se encuentra petrificado.

Para finalizar este comentario, y dado que los libros de Lierni nos invitan a conocer la historia de escritoras y creadoras, traigo una recomendación a la que he llegado por casualidad. El milagro de Ana Sullivan es una película basada en la historia de Helen Keller, una joven americana que pierde la vista y el oído, al año y medio de haber nacido, justo cuando empezaba a decir sus primeras palabras, quedando petrificada en un aislamiento que calificaré de familiar y, al mismo tiempo, permaneciendo en un estado de cierta animalidad, sin lenguaje.

Lo interesante es que la película aborda la relación con su maestra, Ana Sullivan, una extranjera, una intrusa que irrumpe en la coyuntura familiar cuando Helen tiene seis años. Esta maestra trata de descubrirle la relación entre las palabras y las cosas, entre el significante y el significado, a una niña que desconoce particularmente esta relación ya que carece de palabra, oído y vista. Y lo hace, en primer lugar, separándola de la familia, la lleva a una cabaña en el bosque. En segundo lugar, introduciéndola en ciertos rituales como la gimnasia, sentarse a la mesa o doblar la servilleta.

Esta maestra, que había pasado gran parte de su infancia sin poder ver, en la penumbra (era ciega también), logra finalmente que la niña capte “¿Qué es una palabra?”. Un día se produce el milagro, Helen (la niña) cae en la cuenta de que las caricias que su maestra le hace en la palma de su mano, mientras deja caer agua sobre su otra mano, representan la idea del «agua», la palabra “agua”. La clave es que la maestra confía en que algo se producirá, en que algo pasará y se transmitirá, por la repetición de estos gestos, es decir, dando un tiempo.

Esta película muestra, en su radicalidad, la distancia que existe entre las palabras y las cosas, que ese empalme improbable se produzca es, como dice el título de la película, un milagro. Es un milagro que esto se transmita entre las generaciones. En la película hay una escena de una violencia inusual, la violencia de la educación, el forzamiento para sentar a la mesa a Helen. Hay una violencia, un forzamiento, para casar las palabras y las cosas, ya que a contracorriente del sentido común lo que hay en la lengua es una no correspondencia, una no asimilación entre la palabra y la referencia, entre el significante y el significado. Te quería preguntar por esta no